写真撮影で被災者支援ってどういうこと? 韓国の山火事被災地で出会った笑顔の理由

大船渡をはじめ、各地で大規模な山火事が相次いだ2025年春。同じ時期、お隣の国・韓国でも、大規模な山火事が発生し大きな被害が出ました。住民や消防隊員など32人の命を奪い、37,000人あまりが避難を余儀なくされた空前の規模の山火事は、3万ヘクタール以上を燃やしました。

3月21日の山火事発生から3カ月以上。すべてを奪われた被災者の生活の再建、そして心の回復は道半ばですが、互いに支えあいながら少しずつ復興に向けて動き出しています。

ピースウィンズでは、そんな被災地の歩みを後押しするため、継続的にきめ細やかな被災者支援を実施してきました。この記事では、その一環として7月上旬に実施された支援プロジェクト「다시, 봄 (SPRING, AGAIN)」の模様をご案内します。山火事に見舞われた地域はどのような状況なのか、人々の暮らしはどうなっているのか――日本での報道が乏しい復旧期・復興期の被災地の様子を知る一助にしていただければと思います。

現地に残る山火事の爪痕

3月の山火事は、慶尚(キョンサン)北道や慶尚南道など、韓国南東部を中心に燃え広がりました。ピースウィンズが継続的に支援を行ってきた盈徳(ヨンドク)郡も、山火事の被害に大きくさらされた地域です。

ソウルから車で5時間あまりの盈徳は、海沿いの村では蟹をはじめとする海産物が名産として知られる一方、農業などを生業とする山側に住む人々も多く、暮らし向きはさまざまです。あちらこちらに村々が点在し、それぞれに人々が集まって暮らしています。

快晴となった7月8日、3日間にわたるプロジェクトのため、私たちは車で盈徳に向かいました。夏らしい青々と生い茂った木が立ち並ぶ山々が続くのどかな風景。しかし、目的地にたどり着く前に、山火事の爪痕を思わせる明らかな異変が現れました。

1つは、山肌が露出した異様な姿になった山々です。よく見ると、幹やわずかな枝だけを残して木々が枯れ切っているのが分かります。言うまでもなく、山火事の被害に見舞われた現場です。車で延々と走る間もその光景は続き、被害地域の大きさを物語っていました。

もう1つの異変は、たどり着いた盈徳の村々で確認できます。海から山まであちこちの村を回るなかで見かけた、他の住宅とは明らかに様相の異なる一際目立つオレンジの四角い建造物。この建物は、実は被災者に提供された仮設住宅です。いまや盈徳の各地で存在感を放つこれらは、山火事で自宅を失った家族の多さを代弁しています。

仮設住宅に住む人のなかには、つい最近ようやく入居できたという人も。つまり被災してから3カ月あまり、避難場所で他者との共同生活を営んできたことになります。コンテナのような印象を与える小さな仮設住宅ですが、被災者にとっては待ちに待った、再出発の象徴とも言える存在です。

「春、再び」プロジェクトに込められた思い

災害発生直後の緊急フェーズ――生きていくために必要なモノがそもそも足りない状況――をすでに脱した被災地を支援するにあたり、私たちピースウィンズは被災者の方々の「心の支援」も重視しています。長く続く復興に立ち向かうためには、心を癒し、休める瞬間が絶対に必要だからです。

そのために今回実施したプロジェクト。それは、村々をまわっての写真撮影でした。

もちろん、ただ写真を撮るだけではありません。会場となる小さな集会所に、撮影用に韓国の伝統衣装・韓服をハンガーラックいっぱいに持ち込み、ヘアメイク担当としてプロが控え、カメラマンなど撮影班は照明などの機材をセッティングして簡易的な撮影スタジオを作り上げます。「特別な1枚」をとるためのプロたちがここ盈徳の村に集結する、それがこのプロジェクトの肝なのです。

なぜそれが「心の支援」になるのか? そのヒントは、ここに住む人々の背景にあります。

山火事で自宅を失うということは、単に住む家や生活に必要なものをなくすというだけでなく、たくさんの思い出の品を奪われるということでもあります。写真はその筆頭です。多くの被災者が、思い出の写真が手元から1枚もなくなってしまうという悲劇に見舞われています。

盈徳郡の村には多くの日本の地方と同じく、お年寄りの姿が目立ちます。韓国では、自身のお葬式に備えて、よそ行きの特別な写真を用意しておく人が少なくありません。しかし、用意しておいた写真は山火事で失われ、日常を取り戻すので精一杯ななかで、改めて写真を撮りたいなんて願望もなかなか口にできない状況です。

「被災したから仕方ない」と言い聞かせているけれど、確かに心に空いた穴。それを少しでも埋めて、笑ってまた春を迎えられるように――プロジェクト名の「다시, 봄 (SPRING, AGAIN)」には、そんな意味が込められています。

心の支えになる「特別な1枚」をプロの手で

支援チームは二手に分かれ、3日間で20カ所近くの会場を回ります。海沿いの漁村から農業を営む村まで、訪問先はさまざまですが、いずれの場所でも、このプロジェクトのことを知る住民の皆さんが続々と集まってくれました。

狭い会場のスペースをやりくりして、今日だけの「控室」と「撮影スタジオ」をセッティングしたら、いよいよスタートです!

撮影に臨む方には、まずプロの手でヘアスタイリングとメイクが施されます。もちろん女性だけでなく、男性もです。そして用意された衣装の中から、自身が着たい韓服をチョイス。準備中の控室からは、ああでもないこうでもないと盛り上がる声が聞こえてきます。

満足のいく姿に仕上がったら、待ちに待った撮影です。控室から現れた、美しい衣装とメイクで着飾った姿に、「またお嫁に行けそうなくらい若々しいね!」「新婚の旦那さんみたい!」などと、待合室に集まった人たちから歓声が上がります。

撮影では、最初からニコニコと満面の笑顔の方もいれば、緊張がなかなかほぐれない方も。やわらかい表情を引き出そうと、カメラマンが明るく声をかけながらシャッターを切ります。

中には「歯がないのを見せたくないから笑いたくない」という方もいました。しかしそこはプロ集団、撮影だけでなく画像の補正もお手のものです。「写真では歯を作るから」と説得し、無事笑顔の写真を撮ることができました。

ある村では、片目が見えず、撮影に及び腰なお婆さんがいらっしゃいました。ここでも撮影チームが手腕を発揮し、写真では、補正で目を「治した」姿を収めました。ご本人が明るい気持ちになれるような写真を撮る、それがこのプロジェクトにおいてもっとも重要なことです。

完成した写真は、その場で印刷され、支援チームの手によって額に飾られた状態で手渡されます。支援チームとしては、写真を受け取った方の嬉しそうな表情が、このプロジェクトでもっともやりがいを感じる瞬間です。

撮影の様子や盛り上がりを見るなかで、最初は遠慮がちだった住民の方からも、「やっぱり私も……」と写真を希望する声が出てきます。当初は数人の予定だった撮影が、最終的に20人近くまで膨らんだ村もあります。

また今回撮影チームは、個人の写真だけではなく、記念写真の撮影希望にも柔軟に応じました。

ご夫婦や親子、友人同士で写真を撮る方も多いです。中には「2人で一緒に写真を撮るのは初めてだ」とうれしそうに話すご夫婦もいらっしゃいました。

着替え・メイクなどの準備から実際の撮影、写真の完成に至るまで、一連の工程には時間がかかります。タイミングによっては自分の撮影順が来るのを待つ時間も長くなるので、数時間も会場にいらっしゃる方もいました。しかし、長い待ち時間を辛抱強く過ごし、最後には笑顔で写真を受け取って、お礼を言ってくださる――そんな姿を見ると、被災者の方々の心の温かさに感じ入るとともに、「心の支援」の重要性に改めて気づかされます。

そして、思い出を形として残す写真の力も実感する機会になりました。

支援側にも目を向ける、消防署での活動

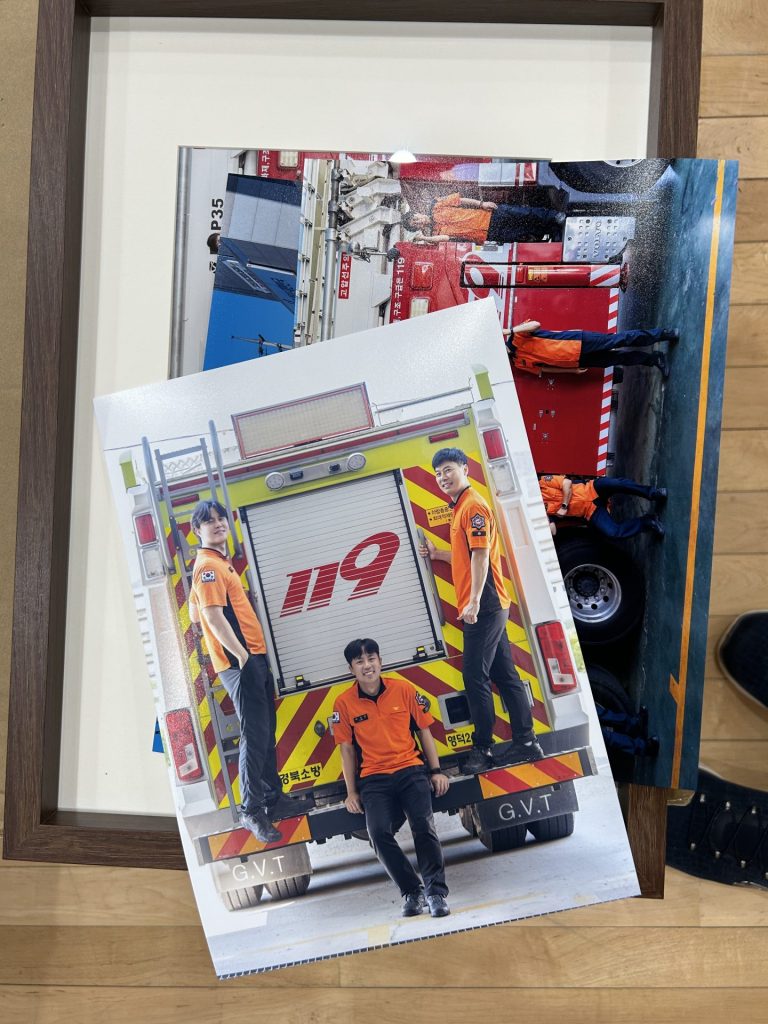

今回のプロジェクトの対象としたのは、地元の住民だけではありません。9日に訪れたのは、地元盈徳の消防署です。

中には自身も被災者のケースがありながら山火事対応に尽力し、しかしその努力にスポットライトが当たりにくい――。そんな地元消防の皆さんへの感謝の気持ちを表す意味で、同じように写真撮影が実施されました。

撮影会場となった部屋に、次々と職員の皆さんが訪れ、写真を撮影していきます。会場に並べられた完成した写真を見て、嬉しそうに声をかけてくださる方も多くいました。

私たちの行動の指針の一つは、被災地で目を向けられにくい存在に光を当てること。それは、被災者の方に限りません。

復興への長い道のりを伴走支援

実は、今回のプロジェクトが実現・成功した背景には、これまでの支援活動で地域とのつながりを作り、ピースウィンズを信頼していただけたことがありました。地元の皆さんとの関係を維持することで、今もっとも必要な援助を知ることができたり、スムーズに支援を実施したりすることができます。

今回の訪問ではプロジェクトの傍ら、事前のヒアリングの成果を生かし、各村でサイズの合った長靴を贈る支援もしました。漁業や農業などの生業に必要となる長靴を提供することで、山火事以前の日常を取り戻すための一歩を踏み出してほしいという思いが込められています。

大きな災害からの復興には長い時間がかかります。ピースウィンズはその道のりを、今回のような心の支援も含め、伴走者としてきめ細やかにサポートしていきます。