【仕事場は地球#06】「音楽は人の距離を近づけてくれる」――ミャンマー現地事業責任者・原田靖子

世界各地で助けを必要とする人を支援するピースウィンズスタッフは、どんなことを考えながら現場で仕事しているのかを探る連続インタビュー。第6回は、平和な社会を築くために音楽がどう役立つのかを考えながら人道支援と研究生活を両立させる原田靖子に話を聞きました。世界各地の現場を経て、現在はミャンマー周辺国から、大地震の被災者や国内紛争のために避難生活を送るミャンマーの人びとへ食糧・シェルターや浄水器などを提供する緊急支援事業を取りまとめています。

きっかけはブルース

―― 原田さんは大学で音楽を専攻した後、イギリスの大学院で紛争解決学を修めたと聞きました。どういう経緯だったか教えていただけますか?

原田:訳がわからないですよね(笑)。サラリーマンながら趣味でバイオリンを弾く父とピアノ教師の母は、私がピアニストになることを願っていたようです。でも私は一人で演奏するよりは誰かと一緒に演奏する方が好きで、音楽と人間と社会の関係を考えようと思って、音楽学部の楽理科に進みました。

そのうち、「音楽は何の役に立つのか」とか「平和な社会を作るのに音楽は役立つのだろうか」といったことに興味を持ち始めて、本を読むうちにイギリスには平和学とか紛争解決学が学べる場所があることを知って大学院に進みました。

――音楽と平和について考えるようになったきっかけは何かあったのですか?

原田:ブルースです。ジャズやブルースの背景を学んでいるうちに、その背景にあった奴隷制度や社会の構造的暴力、そこから立ち上がってきた音楽が持つ力に関心を持つようになりました。

――なるほど。それで紛争解決学修士号を取得した後、ピースウィンズに入ったわけですね。

原田:紛争解決学とか言いながら、紛争の現場を知らず、体験から語ることもできない自分に気がついて、まずはボランティアとしてピースウィンズの事業に参加しました。その時、大西代表と電車で乗り合わせて「音楽による人道的介入? おもしろいやんけ」みたいなことを言われました。それがずっと頭に残っています。

当時、人道支援に関する資料を集めたり、データベースを作ったり、教訓を蓄積していく研究部という部署があり、そこでインターンをしました。それから、イラク事業担当やモンゴル現地事業責任者をして、スーダン南部現地調整員などをした後、いったん離れて英シェフィールド大学大学院でウガンダを調査地として民族音楽学の研究をしました。

その後またピースウィンズに戻って、イラク、南スーダン、ウガンダ西部、ミャンマーの事業を経て、今年4月からミャンマー現地事業責任者をしています。

平和の定義が難しい

――その間に東京芸大大学院の博士課程で平和構築と伝統音楽などを研究されたとか。大学時代に「平和と音楽」について考え始めて、現場での経験を踏まえてずっと考えてこられて、どんなことがわかりましたか?

原田:ますますわからなくなりました(苦笑)。たとえば、イスラエルの「平和」とハマスの「平和」は同じではない。つまり平和は「誰かの平和」でしかないともいえる。ウガンダでは、「どういう状態が平和だと思いますか?」という聞き取りをしましたが、人によっては「ご飯が食べられること」と言い、別の人は「諍いがないこと」、あるいは「子どもが教育を受けられること」などと言います。そういう答にもヒントはあると思いますが、私はまだ答を出せていません。完全に諦めてはいませんが。

一方で、「暴力と音楽」を関連づける事例は少なくありません。ルワンダでラジオ放送が殺し合いの煽動に使われたり、暴力的な歌が兵士の戦意高揚に使われたり、虐待や拷問に大音量の音が使われたり。

――戦いを止めたり和解のために音楽が使われた例はないのですか?

原田:ウガンダ北部で20年続いた内戦では、反政府武装勢力と政府の間で何度も和平交渉が行われたのですが、国内避難民の人たちが自ら、避難生活の苦しさ、家族や友人の無惨な死を歌ったビデオや録音を提供し、それを見聞きした反政府武装勢力のメンバーが涙を流し、投降したというエピソードがあります。

また現地のラジオでは、メッセージや歌を通じて紛争終結や兵士の帰還を呼びかけました(冒頭の写真のラジオ局がその現場です)。もっと有名な例では、ジョン・レノンの「War is Over」やボブ・マーレイの「One Love」など、平和を希求する曲が人びとの心を動かすと言えるかもしれません。

ただ、私が気になるのは、それが人びとの行動を実際に変えることにどう結びつくのだろうかという点です。ソファに座ってテレビで人びとが傷つくのを見ながら、音楽を聴いて平和な気分に浸っているのだとすれば、その平和は何なのでしょうか。

――それでも、音楽にはやっぱり特別な力があるように思います。原田さん自身、人道支援の現場で音楽を活用されることはないのですか?

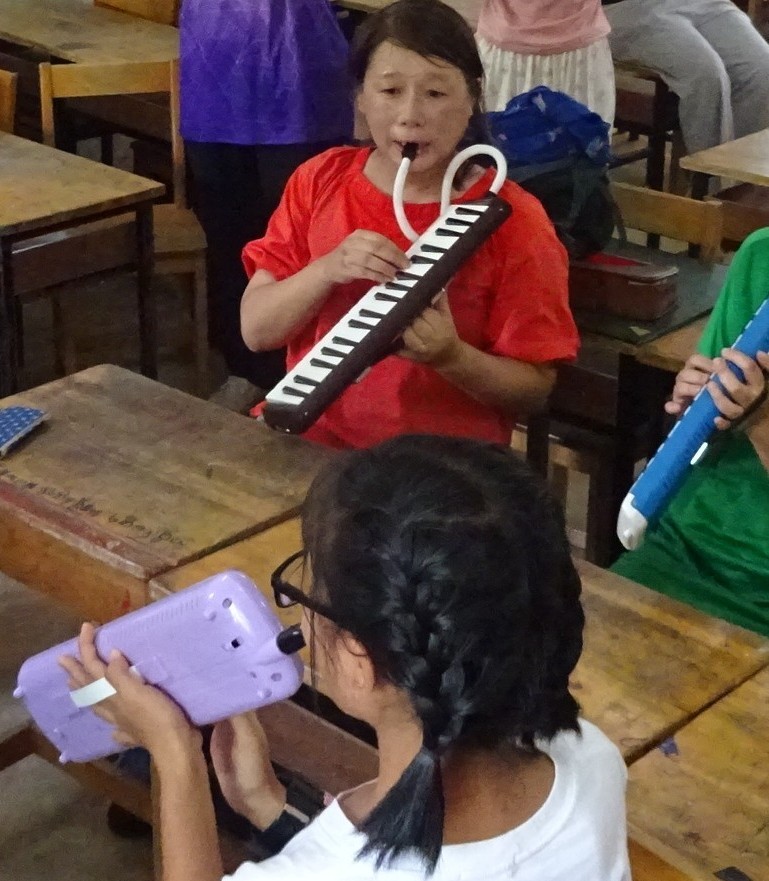

原田:確かに音楽は人の距離を近づけます。ですから、私はいつも現地に鍵盤ハーモニカを持っていくようにしています。地元の弾き語りをする人や合唱団など、一緒に音楽を奏でることで仲良くなれる場面は多々あります。先日も、地域の学校で生徒の音楽クラブの集まりがあると聞き、鍵盤ハーモニカを持ってお邪魔してきました。

先ほど平和と音楽について答が見つからないという話をしましたが、最近、個人的に興味があるのは、戦後復興や人々の生活の立て直しのプロセスにおいて希望を持つ上で、音楽や文化が役立つのではないか、ということです。

ウガンダで調査助手をしてくれた友人は、内戦で傷ついたウガンダ北部の人たちが復興していくには、民族の誇りである伝統文化が必要だと言っていました。明日のご飯がないとか、畑を耕さなければならないから踊りの練習をしている時間はない、あるいは民族衣装を作るお金もない、といった阻害要因がある中で、音楽を含めた文化はどう生き延びていくのか? これはウガンダに限らず、多くの紛争の影響を受けた社会が直面する問題だと思いますが、そうしたことを研究者として、また人道支援に関わる者として、見続けていきたいと思っています。

ミャンマーでの事業

ピースウィンズは2008年にサイクロンの被害者に対する緊急支援を行って以来、ミャンマーで給水事業や災害リスク軽減、自然災害の被災者支援などを続けてきました。2021年2月の軍事クーデター以降は、主に現地提携団体と連携しながら食糧・物資の配付や衛生環境改善支援などを行っています。2025年3月の大地震の後は現地で医療支援と物資配付を行い、被災者の生活再建に向けたシェルター支援なども行っています。

原田 靖子(はらだ やすこ)

東京芸術大学音楽学部楽理科卒業。英ブラッドフォード大学大学院平和学部紛争解決学修士。英シェフィールド大学大学院音楽学部世界音楽研究修士。東京芸術大学音楽学部大学院博士課程(芸術環境創造専攻)満期退学。ピースウィンズでの各地での勤務に加えて、在ウガンダ日本国大使館外部委嘱員、JICAコンゴ民主共和国事務所企画調査員などに従事。

【取材・文】

草生 亜紀子(くさおい あきこ)

The Japan Times記者、新潮社『フォーサイト』副編集長などを経て独立。ピースウィンズ海外事業部の業務を行いつつ、フリーランスで執筆や翻訳をしている。著書に『理想の小学校を探して』『逃げても 逃げてもシェイクスピア』、中川亜紀子名での訳書に『ふたりママの家で』がある。