【解説】アメリカがイスラエルとイランの停戦合意を発表。本当に危機は終わったのか?

2025年6月13日未明、イスラエルがイラン国内の核関連施設などに対する広範囲な空爆を行いました。これをきっかけに、イラン、イスラエル双方が相手国の領土に対してミサイルや無人機による攻撃を仕掛ける報復の応酬が激化。中東情勢を巡る緊張が一気に高まりましたが、トランプ大統領が日本時間24日、イスラエルとイランの停戦合意を発表し再び事態が動きました。今回の危機は終わったのか、今後の注目点や日本とのかかわりなどについて解説していきます。(※6月27日時点の情報に更新)

イスラエルによる先制攻撃

6月13日のイスラエルによる攻撃「ライジング・ライオン作戦」の標的は、核関連施設など軍事拠点のほか、核開発にかかわる科学者の自宅などイラン各地の数十カ所に及びました。イスラエルのネタニヤフ首相は声明で、先制攻撃を「自衛のための措置」と正当化し、「脅威が取り除かれるまで」軍事行動が続くことを示唆。イスラエルでは、イランによる報復攻撃を想定して全土に非常事態が宣言されています。

一方のイランはこの空爆によって、最高指導者直轄の精鋭軍事組織・イラン革命防衛隊トップのホセイン・サラミ司令官など、複数の軍高官や科学者が犠牲になったと発表。イランメディアによると首都テヘランも攻撃を受け、女性や子どもを含む複数の民間人が死傷したと報じられました。

イランは、イスラエルに対する厳しい報復を宣言し、実際に無人機(ドローン)やミサイルによる攻撃を開始。イスラエル側もイランへの攻撃を強め、イランのエネルギー関連施設などが破壊されたほか、双方で多くの民間人の死傷者が出ました。

なぜイスラエルは攻撃したのか?イランの核開発を巡る動向

イスラエルが空爆に踏み切った理由としては、イランの核開発の進展に危機感を募らせていたことが挙げられます。

イランの核開発が問題視されるようになったのは、2002年、イラン国内に未申告の核施設が存在することが発覚したのがきっかけです。交渉の末、15年に米・英・独・仏・中・ロの6カ国とイランの間で「イラン核合意(JCPOA)」が成立し、イランの核開発を制限する代わりに、各国のイランに対する経済制裁を解除することが定められました。しかし18年、当時のトランプ米大統領が米国の合意からの離脱を発表して経済制裁を再開したことでイランも履行を停止するなど、合意は形骸化していきました。

2025年に再びアメリカの大統領に就任したトランプ氏は、武力行使もちらつかせながらイランとの核交渉を再開しましたが、目立った進展はありませんでした。

そんななか、国際原子力機関(IAEA)理事会は12日、イランが核査察業務への協力義務に違反しているとして非難決議を賛成多数で採択。イランはこれに強く反発し、国内に新たなウラン濃縮施設を設置すると発表するなど、緊張が高まりました。

イランとイスラエルは、長らく対立関係にあります。イスラエルはイランの核開発を最大の脅威と捉え、各国がイランと進めてきた交渉の有効性について一貫して懐疑的な姿勢をとってきました。イランの核兵器開発への懸念、外交による解決への疑念から強硬手段に出たとみられています。

薄氷の「停戦合意」

イスラエルのイランに対する先制攻撃を受けて、今後の趨勢を占う鍵としてアメリカの介入動向が注目されました。アメリカがどこまでイスラエルを支援する意思を示すかによって、戦闘の行方やイラン・イスラエルの姿勢に大きな影響を及ぼすからです。

当初こそ軍事介入には慎重な姿勢を見せていたトランプ大統領ですが、日本時間6月22日、「イランの主要な核施設を標的とした大規模な攻撃を行った」と発表し、それまでの方針を翻してイランへの攻撃に直接的に参加する姿勢を鮮明にしました。地下深くまで届く特殊爆弾「バンカーバスター」で攻撃したとみられています。

イランは、カタールの米軍基地を攻撃するなど報復する姿勢を見せましたが、アメリカとの全面衝突を避けたい思惑もあり、反撃は抑制的な規模にとどまりました。

アメリカのトランプ大統領がイラン・イスラエルの停戦合意を発表したのはその後、日本時間24日のことです。それ以降、両国が互いの合意違反を糾弾するなど緊張が高まる場面はあるものの、27日現在、停戦状態が維持されています。

今後の注目点は?

今回の停戦合意が実現した大きな理由は、イランがこれ以上の衝突回避を優先したことです。アメリカが直接的な介入に踏み切ったことがそれを後押ししたとも言えます。

一方で、イラン、イスラエルが互いに「停戦合意に違反した」と非難する場面もあり、火種は今もくすぶっています。今回の停戦にあたっては両国とも自国の勝利を主張しています。少しのきっかけで崩壊する危険が常に隣り合わせの、薄氷の停戦状態にあるのです。

今後の注目点としては、まず短期的には、偶発的な衝突や攻撃発生といった停戦合意が崩壊する契機をつくることなく、停戦を維持したまま事態の沈静化に向かえるかがもっとも重要なポイントです。何かのきっかけで再び報復攻撃の応酬が始まれば、状況は再び振り出しに戻ってしまいます。

停戦合意が守られ、現在の緊張状態が緩和に向かっても火種は残ります。焦点となるのは、イランの核開発問題の行方です。アメリカはイランとの核交渉再開に意欲を示しており、イランがどこまで対話に応じるかが注目されます。今回の軍事衝突の根本的な原因である核開発問題が解決に向かわない限り、新たな危機が起こるリスクをはらんだ不安定な状況が続くことになります。

日本への影響は?

地理的には日本から離れている中東地域ですが、今回の危機は私たちの生活にも大きく影響する可能性があります。

最大のリスクと目されるのがエネルギー価格の高騰です。日本はエネルギー源となる原油の多くを中東からの輸入に頼っており、中東情勢が緊迫して原油供給が滞れば、電気代・ガソリン代などエネルギー価格の上昇に直結します。今回の危機で、イラン国会は石油輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖を承認していました。

物流コストも膨らむため、物価全般の上昇圧力にもつながり、インフレの加速が家計や企業を大きく圧迫することが予想されます。イスラエルの攻撃を受けて商品先物市場では、安定供給への不安から原油価格が前日比10%以上急騰する場面がありました。

地政学リスクの高まりが意識されれば、金融市場にも影響が出ます。投資家のリスク回避姿勢が強まって、急速に株安・円高が進む可能性があるためです。株式のようなリスク資産の価値が目減りするだけでなく、為替相場の急変動が日本経済や企業業績に大きな影響をもたらします。

軍事行動を抑制し、被害や影響を最小限にする努力を

軍事衝突がエスカレートすれば、短期的に人々の命や生活が脅かされる直接的な影響はもちろんのこと、政治・経済情勢の混乱や治安悪化など長期的な地域の不安定化につながり、人道状況の大幅な悪化が懸念されます。加えて、先に述べたように、日本を含む世界全体に多大な影響を及ぼします。事態の悪化を防ぐためには、当事者である両国、そして関係各国が対話への努力を続けることが必要不可欠です。

ピースウィンズは、パレスチナ、イラク、シリア、レバノンなど、中東地域でも人道支援活動を行っています。市民を不安に陥れることには断固反対し、武力の応酬ではなく、話し合いでの、あるいは、外交努力での問題解決を切に要望します。

イランの元ピースウィンズ職員の願い

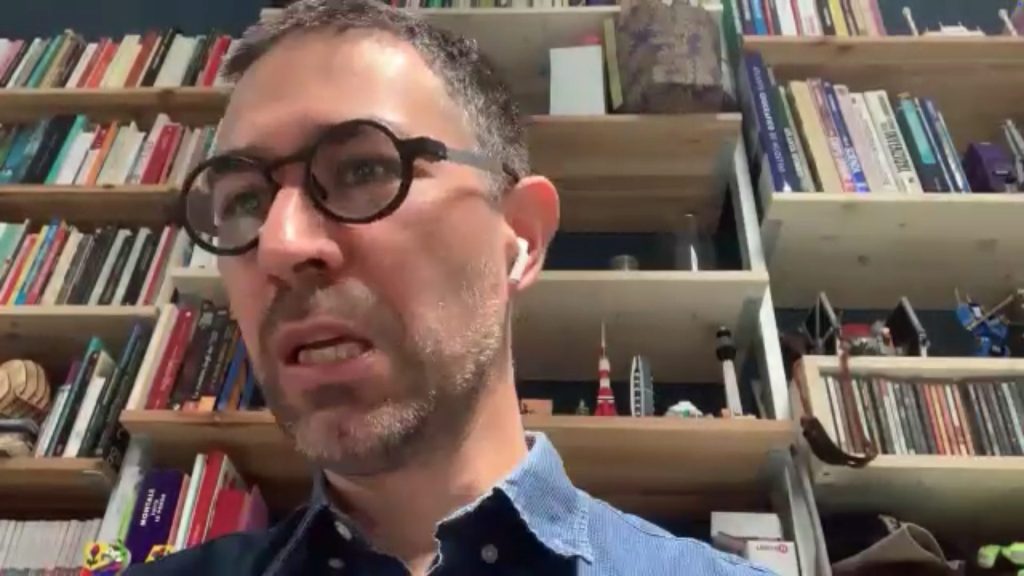

今回の事態を受け、かつてピースウィンズも含めたさまざまな国際NGOを通じて、アフガン難民の支援や、パキスタン、リベリアでの復興支援にも携わった、イラン人のSalim Mottaghi(サリム・モッタギ)さんと連絡をとり、イランはいまどのような状況なのか、そして人びとは何を想い、願うのか、お話を伺いました。

「そう……また、戦争が始まったのね」

6月13日、当時国外にいた私は朝食をとっていると、7時頃にラジオでイスラエルがイランを攻撃したというニュースが流れてきました。首都のテヘランも含めた4箇所が空爆されたと聞き、すぐに母や友人に電話をしましたが連絡がとれず、私はパニックになりましたが、9時半頃、母から折り返しの連絡がありました。

「着信がたくさんあったけれど、どうしたの?」

「大丈夫なの!?」

「私は大丈夫よ、あなたはどう?何かあったの?」

どうやら母は、イランが攻撃されたことを知らなかったようです。「昨日の夜、イスラエルがテヘランを攻撃したんだ」と伝えると、沈黙が訪れました。そして母は静かに、こう言葉を絞りだしました。

「そう……また、戦争が始まったのね……」

母は、イラン・イラク戦争を経験しています。戦争の恐ろしい体験、そしてその後、故郷が立ち直るまでに要した長く厳しい時間。その刻み込まれた記憶を、想い起こしているようでした。

最も恐ろしいのは、“何が起きるのかわからない“こと

イスラエルによる攻撃、さらにアメリカによる核施設への攻撃を受け、テヘランに住む多くの人びとが、比較的安全とされる北部の都市へ避難しました。その結果、テヘランでは多くのお店が閉まり、各種サービスなども停止。一時的に食料や医薬品などは不足し、交通のトラブルなども生じましたが、攻撃は軍事施設や核施設に絞られていたこともあり、現在、街は少し落ち着きを取り戻しているといいます。

いまだ通信手段などは不安定な状態が続いてはいますが、私の家族や友人は全員無事で、実際に標的とされている場所に近づきさえしなければ、一般市民は安全のようです。

ただ、いまイランの人びとを支配しているのは、“不確実な未来への不安”です。停戦合意が発表されましたが、イスラエル、アメリカ、そしてイラン政府も含め、どの情報も発言も信頼できない、という状況です。私たちの国はどこに向かおうとしているのか、これから何が起きるのか、こうした不透明な未来に、多くの人びとが深い不安を抱えながら生きています。今、最も恐ろしいのは、“何が起きるのかわからない“ことです。

変化は、自分たちの手で起こしたい

そのなかには、今回の一連の攻撃は、イスラエル、アメリカに敵対する姿勢を示す現政権の交代をねらったものではないかという憶測も飛び交っています。今、イラン国内では現政権への不満を抱いている人が多くいます。しかし同時に、政権が変わることを願っても、政権交代が諸外国の圧力によってもたらされることは望んでいません。これまでにもイランは、諸外国による介入によって政権交代が起きたという歴史を持ち、そうした過去を振り返りながらイランの人びとは「変化は、自分たちの手で起こしたい」と考えています。

どんな理由があろうとも、他国の土地に入り、命を奪う権利など誰にもありません。政治的な利権や、思想などが“違う“という理由で石を投げつけ爆弾を落とすのではなく、お互いの“違い”を認め合い、互いの国を尊重してほしい。平和とともに、そうなってくれることを願っています。

2025年6月24日

Salim Mottaghi