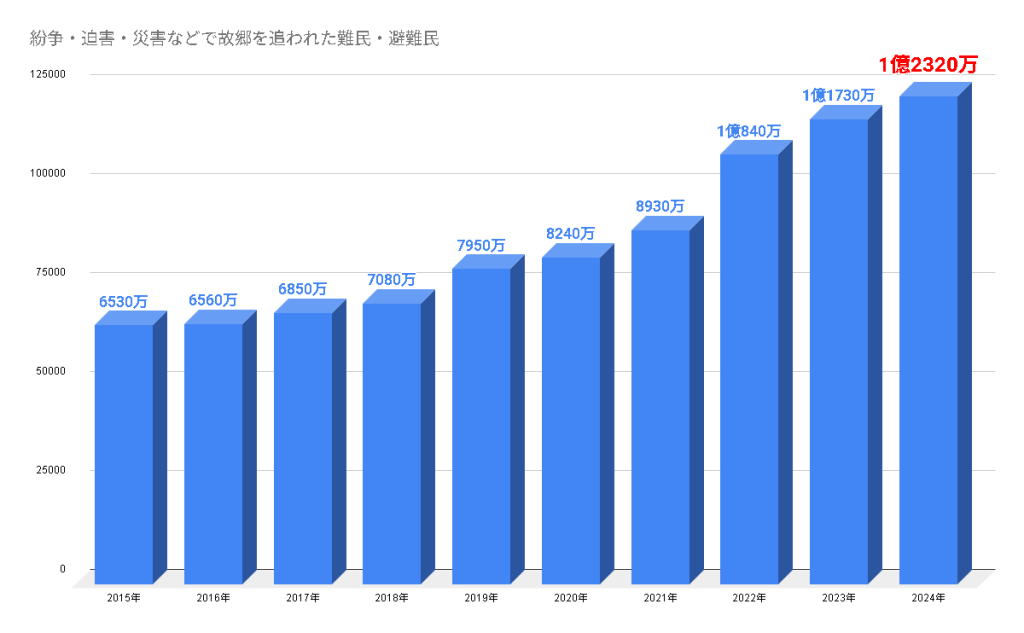

【難民問題を学ぶ】世界で1億2千万人以上が不条理に故郷を追われ、避難を強いられる難民の現状と課題

2024年末時点で、紛争や迫害によって故郷を追われた人びとの数は1億2,320万人に達しました。これは日本の人口に匹敵する規模であり、世界の67人に1人が避難を強いられているという計算になります。国連が定めた「世界難民の日」(6月20日)は、こうした現実に目を向け、難民の保護と支援への関心を高めることを目的としています。この記事では、毎年UNHCR本部が発表する年間統計報告書「グローバル・トレンズ・レポート 2024」をもとに、難民の現状や課題を解説します。

「難民」とは

「難民」と聞くと戦争や迫害から逃れた人を思い浮かべますが、実際には「条約難民」「国内避難民(IDP)」「庇護希望者」「無国籍者」など法的・制度的にさまざまな区分や立場があります。はじめに、それぞれの立場の違いと共通点について解説します。

条約上の「難民」と広義の難民

国際的に最も基本的な「難民」の定義は、1951年に採択された「難民の地位に関する条約(通称:難民条約)」で示されています。この条約に基づく「条約難民」とは、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団に属すること、または政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるために、自国を離れ他国に逃れた人びと」とされています。つまり、個人の信条や立場ゆえに迫害の恐れがある人が対象です。

一方、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は、この定義に加えて、紛争や自然災害などにより国外へ逃れた人びとも支援の対象としています。これらの人びとは「広義の難民」とされ、必ずしも法的な難民資格を持たない場合もありますが、人道的な保護の観点から重要な対象とされています。

国内避難民(IDP)

「国内避難民」とは、自国における紛争や迫害、自然災害などの理由で住居を追われながらも、国境を越えずに国内で避難生活を送っている人びとを指します。国内避難民は、法的には難民条約の対象ではありませんが、現実には難民と同様、またはそれ以上の困難な状況に置かれている場合もあります。

国内避難民は、主に武力闘争や紛争、自然災害などの影響により、強制的に故郷を追われた人びとの中でも最も大きな割合を占めています。国際社会やNGOは、こうした法的な保護が不十分な国内避難民に対しても支援を行なっており、ピースウィンズも「国内避難民」も含めた「広義の難民」の支援活動に積極的に関わっています。

庇護希望者・無国籍者

「庇護希望者」とは、自国で迫害や暴力の危険にさらされており、安全を求めて他国に避難したものの、まだ正式に難民として認定されていない人びとを指します。彼らは申請中の立場であるため、法的な保護を完全には受けられない不安定な状態にあります。

「無国籍者」は、いかなる国にも国籍を認められていない人びとです。無国籍状態は、国籍法上の差別や国家の独立による法的空白、複数の国籍法の不一致など、複雑な要因で生じます。結果として、教育・医療・就労・選挙など基本的な権利が大きく制限されています。

【関連記事】難民とは?アフリカが受け入れる難民問題の実情

「難民」の全体像|数字が示す現実

UNHCRの報告によると、紛争、迫害、災害により故郷を追われた人は過去最多を記録しました。これほど多くの人が避難を強いられている今、その内訳や背景を、具体的な数字を交えて紹介します。

総数は1億2千万人以上

2024年末時点で、迫害や紛争、災害により家を追われた人は約1億2,320万人に達し、前年より700万人増加しました。スーダンやウクライナ、ミャンマー、シリアなどでの紛争や人道危機の深刻化に加え、気候変動による自然災害も影響を及ぼしています。2025年4月時点ではわずかに減少したものの、依然として極めて厳しい状況が続いています。

内訳 ー 難民・国内避難民など

国や家を追われた人びと1億2,320万人の内訳は以下のとおりです。

●国境を越えて逃れた「難民」:約4,270万人

●国内で避難生活を送る「国内避難民」:約7,350万人

●他国で庇護を求める「庇護希望者」:約840万人

●国籍を持たず基本的な権利が保障されない「無国籍者」:約440万人

数字に現われない、計上不能なケースも多く、支援の目が届かない人びとも多く存在します。

子どもの割合と難民出生数

避難民全体のうち、約40%が18歳未満の子どもたちです。さらに深刻なのは、避難先で「生まれながらにして難民」となった子どもたちの存在です。

2018年から2024年までの7年間で、少なくとも230万人の子どもが「難民として誕生」しました。教育や医療へのアクセスが乏しい中で成長を強いられる子どもたちは、将来にわたって不安定な立場に置かれます。こうした現実は、世界全体の未来にも大きな影響を及ぼします。

避難生活の実態~誰がどこで支えているのか~

ここでは、紛争や迫害、気候変動により住まいを追われた1億人以上の人びとがどこに避難し、どのような環境で暮らしているのかについてご紹介します。

73%が低中所得国で受け入れ、23%が後発開発途上国

2024年時点で、難民の実に73%が中低所得国によって受け入れられており、さらに23%は最も経済的に脆弱とされる「後発開発途上国(LDC:Least Developed Country)」で暮らしています。イラン(約350万人)やトルコ(約290万人)など、自国自身も課題を抱える国々が、多くの避難民を支えているのが現状です。

この事実は、「難民支援=豊かな国の役割」といった一般的なイメージとは異なり、実際には中低所得国が多くの避難民を受け入れているのが現状です。受け入れ国の生活や社会の基盤にも大きな負担がかかっており、国際社会による支援の広がりが求められています。

67%が出身国の近隣にとどまる避難

また、難民の67%は出身国の隣国で避難生活を送っています。「安全な国を求めて遠くへ逃げる」といった印象とは異なり、多くの避難者は物理的にも心理的にも近い場所を選びます。

これは、故郷への帰還を見据えた選択であると同時に、移動手段や資金不足、言語や文化の壁があるためとも言われています。しかし、隣国にとってもこの受け入れは大きな負担であり、特に長期化する危機に対応するには、継続的な国際支援と受け入れ国との連携が欠かせません。

【関連記事】アフリカ最大の難民受け入れ国ウガンダの「難民居住地区」が社会を変える!

難民キャンプの実態

難民キャンプでの生活は、安全な避難場所の提供と基本的な生活支援が中心です。UNHCRをはじめとする国際支援団体は、難民の滞在施設や食料、医療、衛生環境の整備を迅速に行なっており、子どもや妊婦など栄養が不足しやすい人びとへの特別な配慮も行なわれています。主な支援内容は以下のとおりです。

●食事:一人あたり約1900キロカロリーを配給(子どもや妊婦には補助食も)

●衛生:トイレ設置や汚水処理で感染症予防を徹底

●医療:保健センター設置、予防接種や妊婦ケア、精神的支援も実施

●環境:資源保護や環境教育を通じて持続可能な暮らしを推進

●教育:初等教育を中心に学校を設置し、子どもたちの将来を支える

最終的には、難民が自立して安全に暮らせる社会復帰を目指し、職業訓練などの支援も行なわれています。

しかし、難民キャンプでは女性や子どもが水汲みや家事に多く従事し、天然資源の保護や衛生維持が困難な課題となっています。また、資金不足により教育機会が制限されるほか、子ども兵士の問題や性暴力も深刻であり、心のケアや職業訓練など支援のさらなる充実が強く求められています。

【関連記事】30年以上続くケニア難民キャンプの現状。“ごみ”が未来を変える希望となるか

避難が増加する理由~紛争・災害・資金不足~

難民や避難民は年々増加しており、背景には紛争や自然災害、そして支援不足といった複合的な問題があります。今もなお難民が増加する理由について解説します。

スーダン・ウクライナ・各地での紛争

紛争や迫害の影響で生活の場を追われた人は、世界で1億2,320万人に達しました。その多くが、スーダン、ウクライナ、シリア、アフガニスタンといった国々の情勢不安に起因しています。特にスーダンでは難民と国内避難民あわせて1,430万人、国内避難民に関しては前年より28%も増加しています。ウクライナではロシアの軍事攻撃が続き、880万人が国内外への避難を余儀なくされている状況です。これらの地域紛争が、世界規模の避難民問題を一層深刻化させています。

IDP増を促す気候変動の激化

避難民増加のもう一つの大きな要因は気候変動です。干ばつや豪雨、洪水などの異常気象が各地で深刻化し、住まいを追われる「気候難民」が急増しています。

ジュネーブに本部を置く国内避難監視センター(IDMC)によると、2020年には気候変動による避難民が約3070万人にのぼり、同年の紛争による避難民(約980万人)の3倍に達しました。2024年には自然災害により新たに約4,580万人が国内避難民(IDP)となったと推定されています。

今後、気候難民は2050年までに2億人を超える(世界銀行「Acting on internal Climate Migration」)と予測されており、早急な対応と国際的な支援体制の強化が求められています。

支援不足がもたらす負のスパイラル

避難民支援には、莫大な資金が必要ですが、現在多くの地域で深刻な資金不足に直面しています。たとえば、紛争の続くシリアでは、必要資金の26%しか集まらず、人口の9割が人道支援を必要としている状況です。イエメンでは14%、アフガニスタンでも37%にとどまり、多くの子どもが教育を受けられず、医療・食料も不足しています。このままでは避難生活が長期化し、不安定な地域への移動を招く「負の連鎖」が続くとされ、継続的な支援が強く求められています。

帰還と第三国定住~希望は見えても厳しい現実~

避難の先には、故郷への帰還や他国への定住といった「新たな人生の再出発」があります。しかし、そこには支援不足や生活再建の困難など、決して簡単ではない現実があります。

2024年には約980万人が帰還(シリア)

2024年、故郷に戻った帰還民は世界で約980万人にのぼりました。内訳はシリアの難民約160万人、国内避難民約820万人です。政権移管により帰還が進んだものの、地域のインフラは破壊され、不発弾も多く残る状況です。こうした人びともUNHCRの支援対象ですが、安全な環境が整っているとは言えず、帰還後の生活再建には大きな困難が伴います。

第三国定住は約19万人~必要数の8%~

第三国定住とは、避難者が元の国にも避難先にも戻れない場合、安全な第三国で新生活を始める制度です。2024年には過去最多となる約18万8,800人が受け入れられましたが、UNHCRが推定する必要数(240万人)のわずか8%に過ぎません。定住はごく一部の人に限られ、より多くの国による受け入れ拡大が強く求められています。

無国籍者の権利回復はわずか数万人

国籍を持たない「無国籍者」は、教育や医療、就職など基本的な権利が制限される深刻な立場にあります。2024年末時点で約440万人が無国籍状態にあり、そのうち100万人以上ともいわれるロヒンギャ難民(ミャンマー国軍から迫害されてバングラデシュなどに逃れたイスラム系少数民族)も含まれます。

同年に国籍を取得できたのは約4万7,200人と限られ、依然として多くの人が法的保護を受けられないままです。無国籍解消には、より多くの国の取り組みが不可欠です。

課題を共有する第一歩。「知る」ことからはじまる支援

世界で1億2,320万人もの人びとが避難生活を余儀なくされている一方で、帰還や定住の道が開けるケースは限られています。紛争や災害は絶えることがなく、資金面や制度面には依然として多くの課題が山積し、解決にはまだ多くの時間がかかります。

こうした難民問題に対して、すべての人びとが希望と尊厳を持って生きられる世界を目指し、ピースウィンズは解決をあきらめることなく、国際人道支援を続けています。

現地に行けなくても、さまざまな支援のカタチはあります。

●難民の現状を学び、家族や友人に伝える

●寄付や定期支援で継続的に支援する

●古着や本などを難民支援団体に寄付する

●支援団体のボランティア活動に参加する

●イベントに参加し、SNSで情報を発信する

「まずは現状を知る」ことが支援や理解、そして具体的なアクションを起こすための第一歩となります。そして、一人でも多くの方と共に歩む小さな積み重ねが、困難な状況にある人びとの大きな支えにつながるのです。

【参照】

UNHCR|数字で見る難民情勢(2024年)

UNHCR|世界難民の日

UNHCR|数字で知る難民・国内避難民

UNHCR|難民キャンプでの生活

UNHCR|紛争や迫害により故郷を追われた人の数は1億人以上